“BLACK PHONE”, se il mondo fa più paura dei mostri

“BLACK PHONE”, se il mondo fa più paura dei mostri

recensione a cura di Giacomo Mininni

Joe Hill è un figlio d’arte come pochi, scrittore erede del Re del Brivido in persona, Stephen King. Con una produzione già di tutto rispetto, Hill è al momento noto più che altro per i suoi racconti, e tra questi Il telefono nero è forse quello che più ricorda il padre, del quale omaggia i temi, la struttura narrativa, l’ibridazione tra horror e racconto di formazione, perfino l’ambientazione.

Siamo nell’America di provincia del 1978, una piccola cittadina del Colorado terrorizzata dal Rapace (infelice traduzione dell’originale «Grabber»), un serial killer che rapisce i bambini lasciando sul luogo del delitto palloncini neri. Finney Shaw è la sua ultima vittima, prigioniero in uno scantinato in attesa della fine. Qui il tredicenne scopre un telefono nero, rotto e scollegato, che misteriosamente suona: attraverso l’apparecchio, Finney può parlare con le precedenti vittime del Rapace, che lo guideranno e consiglieranno.

Il palcoscenico su cui si svolge la vicenda di Black Phone è da cartolina: lunghi viali alberati sui quali si affacciano villette familiari tutte uguali, ben illuminate e impreziosite da curatissimi prati. Scott Derrickson, di ritorno al suo genere d’elezione, sceglie però di portare il pubblico oltre la facciata, aprendo le porte, scavando dietro i sorrisi tra vicini e le foto ricordo per Natale, mostrando cosa si cela dietro un’apparenza di tranquilla vita familiare. Inutile dire che le sorprese non saranno piacevoli: abusi fisici e psicologici, alcolismo, violenza sono linguaggi che accomunano ogni contesto, da quello scolastico a quello familiare, scomposti e sezionati come la rana nell’ora di scienze in apertura al film.

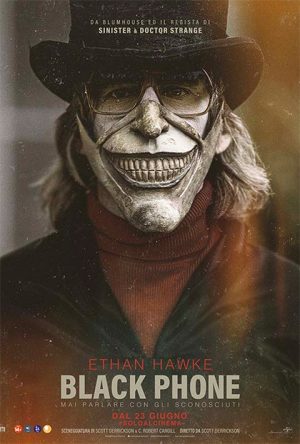

In quest’ambiente, una figura come quella del Rapace di un fenomenale Ethan Hawke non è un mostro alieno al contesto, ma una sua incarnazione più estrema, temuta e avversata solo perché osa uscire dai binari del «privato», dimensione sacrale e soprattutto nascosta all’occhio pubblico all’interno della quale tutto invece è permesso. Hawke incanta e spaventa, ipnotizza il pubblico con un ruolo che già promette di diventare iconico nel genere, recitando con occhi, movenze e voce, rinunciando all’espressività facciale sacrificata alla fissità delle maschere componibili del killer.

L’unico barlume di vera luce nel film (non solo metaforica: spunta anche lo shining di kinghiana memoria, quella «luminescenza» che dà poteri paranormali a tanti dei suoi personaggi) è da cercarsi nel rapporto fraterno tra il Finney di Mason Thames e la sorellina Gwen di Madeleine McGraw, legati da un’amicizia e una complicità costruite attraverso il vivere un orrore condiviso.

Riletta in questo senso, la storia raccontata da Derrickson si allontana quanto più possibile da qualsiasi barlume di happy ending, nonostante le apparenze dicano il contrario. Nell’ordalia del rapimento e della liberazione, il tema centrale diventa il racconto di formazione di Finney, che nella scena finale abbandonerà il vezzeggiativo infantile e si presenterà come Finn, più sicuro di sé, più spavaldo, più coraggioso. Ma anche più violento. Se Finney prova a opporsi al mondo di violenza che lo circonda, rifiutandosi di stare alle regole e venendo puntualmente massacrato dai bulli o dal padre alcolista, Finn invece abbraccia la brutalità, entra a far parte di quel mondo, e così non solo uccide il mostro, ma diventa un eroe agli occhi dei compagni di scuola e dell’intera cittadina.

Black Phone è una storia di violenza, il racconto di come un bambino entra finalmente nel mondo degli adulti comprendendone il linguaggio, che è però lo stesso che ha generato il mostro che lo ha quasi ucciso. Una disamina decisamente impietosa di una società abituata a sacrificare e divorare i propri figli.

BLACK PHONE di Scott Derrickson. Con Mason Thames, Madeleine McGraw, Ethan Hawke, Jeremy Davies. USA, 2021. Horror.

Fonte: Toscana Oggi, edizione del 10/07/2022